古典学エッセイ

篠塚千惠子:表紙絵《ルドヴィシの玉座》(2021年10月掲載)に寄せて(その7)

1985年に出されたマルゲリータ・グァルドゥッチの新説は、まさにプリュックナーの説から出発したものだった。ルドヴィシとボストンの二つの《玉座》がイオニア式神殿内部の「穴」を荘厳すると同時に、そこで行なわれたアフロディテ祭儀の儀式行為に奉仕するものでもあったという彼の説を、彼女は

《ルドヴィシの玉座》は《ボストンの玉座》から切り離して考えねばならない。そうすることで初めてその真の理解への道が開ける。イオニア式神殿の内部、ナオスの中央の穴(「その4」の図3;「その6」の図2)の上に設置されていたのはルドヴィシの玉座だけであった。そう確信したグァルドゥッチにとって、プリュックナーの説からボストンの玉座を取り除いただけではむろん十分ではなかった。19世紀末以来営々と積み上げられてきた先人たちの《ルドヴィシの玉座》研究を辿り直して現在どこまでその研究が到達したのかを確認する。そして、もう一度、新たな眼でその浮彫場面を見つめ直してみる、そのようにしてプリュックナーの説の単なる修正案ではない独自の説を提供する。すでに傘寿を越えていたグァルドゥッチは、自身の豊富な現場経験と文献学の知識を注ぎ込んでこれまでの研究の決定版を書こうとしたように思われる。

気合いのこもったこの論文を読んでから30年以上の時が流れた。今、再読してなお筆者を打つのは論文前半で示される彼女の鋭い観察眼である。彼女は《ピナケス》との様式的類似を根拠にして《ルドヴィシの玉座》がロクリから由来したとする説を再確認した。とりわけ決定的だと考えたのが、ザンカーニ・モントゥオーロが復元したあの海からのアフロディテの誕生を表したピナクス(「その3」の図12-13)の存在だった。彼女はこのピナクスと《玉座》主面浮彫を並べてじっと見比べてみる(図1)。ザンカーニ・モトゥオーロの優れた観察と解釈(「その3」の最終部分を参照されたい)をなぞりながら、自身のディスクリプションと解釈を展開して行く。〈[ピナクスに表された]幼いアフロディテはほとんど手探りするかのように波間から現れ出て、二人の若い女性に迎えられている。アフロディテの前にいる女性は両手を差し出し、アフロディテはそれへしがみつこうとする。もう一人の女性は背後から女神に快い温もりを与えるマントを広げている。場面は明らかにキプロスの岸辺に想定されており、アフロディテの二人の援助者にはホーライの名前が――ホメロス風讃歌に示唆されているように――容易に与えられよう。ザンカーニ・モントゥオーロはこのピナクスと《ルドヴィシの玉座》の浮彫との類似を見逃さなかった。まったく、浮彫同様ここでも二人の女性が現れ、マントが表されている。それだけでなく、いくつかの細部も、アフロディテの形姿も、浮彫の場面を我々の脳裡に鮮やかに想起させる〉(「その6」の文献3, pp.6-7[]内は筆者の補足)。

このように両者の様式的類似と主題的類似を肯定し強調しながら、さらにそれを超えてグァルドゥッチの凝視が行き着くのは、しかし、両者のあいだに横たわる〈根本的相違〉だった。〈ピナクスでは、アフロディテは波に運ばれて開放的な大気に現れているのに対し、浮彫では穴fossaから出てきている。ピナクスでは自由に進行しているのに対し、浮彫では上に引き上げられている。アフロディテはいくぶん骨折っており、助ける二人の人物にも骨折りが見られなくもない〉(「その6」の文献3, p.7)。浮彫主面の場面の異例なまでのリアリスティックな性格。この特徴はピナクスには認められない。両者の相違はどこから来るのか。〈ピナクスの場面では神話の場面を再現しているように見えるのに対し、大理石浮彫の方は儀式に、つまり神殿内部で実際に展開した現実の行為に霊感を得ている〉からではないか(「その6」の文献3, pp.7-8)。

多くの先人たちと同じように、グァルドゥッチの眼もまた、浮彫主面の場面に

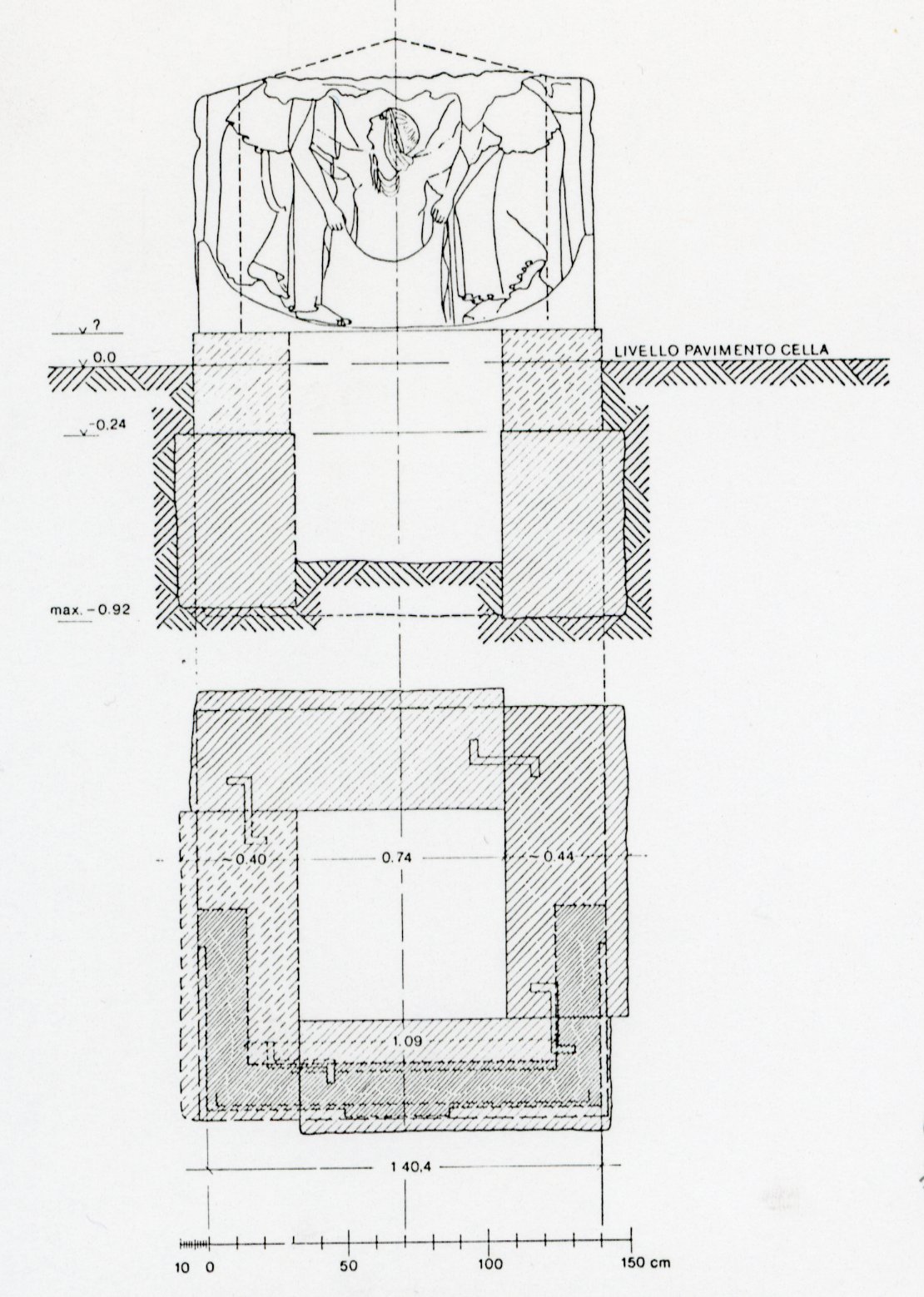

グァルドゥッチはイオニア式神殿のナオス中央の謎めいた開口部(「その4」の図3;「その6」の図2)を丹念に調べ直す。それは正方形の井戸のような開口部で、そこには丁寧に加工された3枚の石板が垂直に嵌め込まれていた。鎹の存在からかつては第四の石板があったと考えられ、この頑丈な石組みは地上に突き出る設備のための地下の土台であることを自ずと示唆していた。彼女によれば、パオロ・オルシはすでに発見時(1890年)にこの石組みを礼拝像の台座のようなものだったのではないかと推測していたという。早い時期にはボトロスとみなす説も出されたという(「その6」の文献3, p.5)。その後この開口部に注目する研究者が現れないまま時が過ぎ行き、遂にプリュックナーがルドヴィシとボストンの彫刻のための地下の台座という仮説を唱えた。彼の仮説はボストンのそれを含めなければ〈きわめて真実に近い〉と彼女は考えた。〈四枚の垂直に嵌め込まれた石板が重い物体を支えるためのものだったことは疑いない。この重い物体こそ《ルドヴィシの玉座》であり、これのみだった。……穴からは犠牲式の痕跡も奉納物も発見されなかったから、ボトロスではない。……この謎めいた開口部は、ある宗教行為に奉仕したもののように私には思われる、まさにここ、神室の中央で展開される一種の聖劇に奉仕したもののように。すなわち、この神殿で

翼パネルの笛吹き女(その1の図3)も香を薫く女(その1の図4)もこの儀式に奉仕している。アフロディテの祭儀には音楽と薫香は不可欠の要素だった。慎ましくマントに身を包んで香を燻らす女はこれまで花嫁ないし女祭司とみなされることが多かった。だが、〈この女性は一般的な信者としてみなす方がふさわしいのではないだろうか。神殿に通い、女神に奉仕する少女や既婚婦人などの信者集団を代表する者。したがって、自由身分の市民女性、つまり奴隷とか外国人とかのグループとは異なる女性であり、後者のグループの表現はアウロイを吹く裸体の女性に見出される。この裸体女性はヘタイラ以外にはあり得ない〉(「その6」の文献3, p.9)。

(その8へ続く)

図1: ザンカーニ・モントゥオーロの復元したロクリのピナクスと《ルドヴィシの玉座》主面浮彫の比較 [「その3」の文献8, fig.7と「その2」の文献1, Abb.1]

図2: グァルドゥッチの解釈に基づいてなされたイオニア式神殿ナオス中央の穴に設置された《ルドヴィシの玉座》復元案と測量図(D. Mertensによる)

[「その6」の文献3, fig.8]

篠塚千惠子